L'ATELIER VANNERIE

La grande et petite histoire de la vannerie

L'histoire de la vannerie :

Le site de Fayoum en Haute Egypte, a livré des restes de vanneries, sous la forme de fragments, datant du paléolithique final (Epipaléolithique), soit de – 10.OOO ans.

Le tressage serait antérieur à l’apparition des premières poteries et ces dernières ont, semble-t-il été élaborées sur une un support constitué par un entrelacs de fibres végétales.

Ainsi, ces temps anciens jusqu'au milieu du 20ème siècle, la vannerie a tenu un rôle économique important et de premier ordre.

En Europe, le saule, l’osier ensuite et bien d’autres végétaux comme le châtaignier, le noisetier ou la paille, servaient à fabriquer des contenants pour tous les usages de la vie courante.

Toutefois en France, c’est l’osier qui s’est imposé comme principale matière première vannière.

La vannerie était présente partout, dans les usines, les manufactures, les fermes, sur les bateaux, les marchés, chez les commerçants et dans tous les foyers, il y avait au moins un panier.

Des l’entre deux guerres, le modernisme met sur le marché des contenants fabriqués à partir d’autres matériaux.

.

Au final, le coup de grâce fût donné par les vanneries à faible coût, importées massivement d’Espagne et de l’Europe de l’est et plus tard de Chine et bien d’ailleurs encore…

A ce jour, des nombreux centres vanniers français, il ne reste que quelques vestiges du passé.

Fayl - Billot, Bussière les Belmont et ses environs en Haute-Marne et Vilaine les Rochers en Indre et Loire.

Bussière et Vilaine les Rochers ont développés leur coopérative vannière respectives, et Fayl - Billot abrite toujours l’école nationale d’osiériculture et de vannerie.

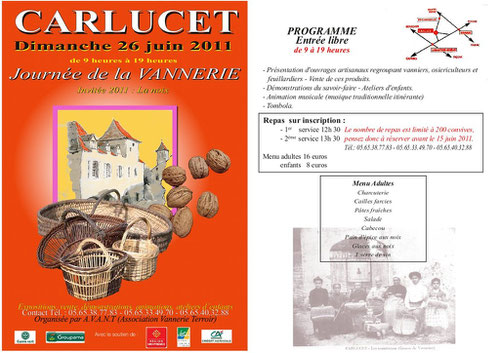

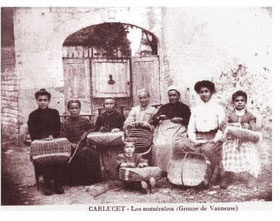

Carlucet et la vannerie : (extrait de la monographie de Carlucet par J.MEULET)

Jusqu’au XX ème siècle la vannerie a contribuée puissamment aux budgets des familles de Carlucet. Connue ici de temps immémorial, la fabrication des paniers pour l’expédition de la truffe, de belles corbeilles, de ces magnifiques paniers dignes de figurer dans une exposition. Ces articles font l’objet d’un commerce important, ils sont faits de tiges de noisetier. La matière première n’est pas chère et ne manque pas, elle croît abondamment, dans les bois de la commune. Les grands propriétaires l’abandonnent gratuitement à la classe pauvre qui sait si bien en tirer parti : femmes et enfants, tout le monde fait des paniers en corbeille.

L’écoulement de cette marchandise est facile, c’est par charretées que paniers et corbeilles sont portés aux foire de Gramat et de Labastide-Murat, les panières à truffe sont achetées toutes les semaines par les négociants de la commune qui trouvent ainsi moyen de faire leurs propres affaires en faisant celles des autres.

On voit des ménages composés de femmes, de vieillards, d’infirmes, d’enfants incapables de se livrer à un autre travail, gagner leur pièce de 3, 4 fr. par jour.

S’inscrire à l’atelier vannerie :

L’atelier vannerie à travers Carlucet Animation vous propose de perpétuer la tradition et réaliser des œuvres surprenantes.

De septembre à mai, Cathy MARCENAC, vannière professionnelle aux doigts de fée vous guidera dans la construction de réalisations en osier. Vous serez surpris de repartir dès la première leçon, au début, avec des ouvrages simples puis très vite des belles corbeilles et paniers.

Pour tout renseignement, contactez Lucia LEFEBVRE, au 05 65 10 70 12 ou au 06 78 69 48 88,

lucia.lefebvre-barany@laposte.net

Saison 2017-2018

ATELIERS DE LA VANNERIE 2017-2018

Sous l'oeil attentif du professeur, Cathy MARCENAC-PETIT, 2 groupes "les abeilles" continuent leurs créations.

ATELIERS DE LA VANNERIE 2016

JOURNEE DE LA VANNERIE 14 JUIN 2015

Vous reconnaitrez peut-être de gauche à droite :

Adeline ALBAREL

Marie ALBAREL

Victorine VIDALLIAC

Lucie AUSSEL

Denise CAMINADE

Célestine ALBAREL

Léontine LOTI

Léonie LOTI

(Photo de A.MEYSEN)

Les outils usuels et spécifiques aux vanniers :

Le sécateur et le couteaupour fendre et couper,

Le poinçon pour écarter et préparer le passage,

La batte pour tasser et régler les niveaux.

Une petite planche de bois dur appelée aussi sellette permet de recevoir les outils pour couper et fendre l'osier.

Nous pouvons ajouter également, un mètre et une pierre posée au fond de l'ouvrage pour le stabiliser.

CARLUCET

CARLUCET